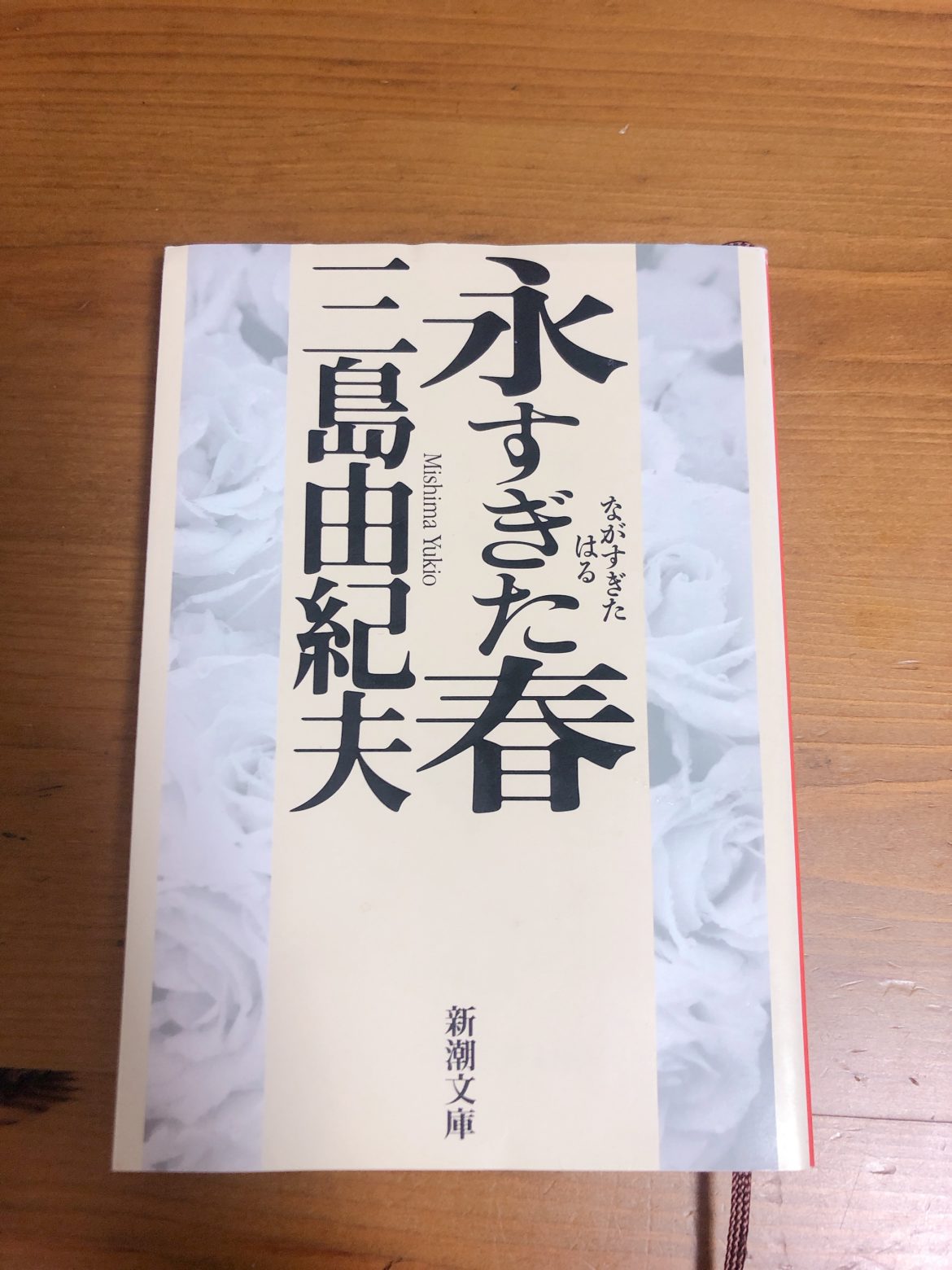

あらすじ

T大法学部の学生宝部郁雄と、大学前の古本屋の娘木田百子は、家柄の違いを乗り越えてようやく婚約した。一年三ヶ月後の郁雄の卒業まで結婚を待つというのが、たったひとつの条件だった。二人は晴れて公認の仲になったが、以前の秘かな恋愛の幸福感に比べると、何かしらもの足りなく思われ始めた・・・。永すぎた婚約期間中の二人の危機を、独特の巧みな逆説とウィットで洒脱に描く。

文庫本裏表紙、概要から

※ここからネタバレを含みます。

幸福で満たされた、ため息を吐く

なんでこんなに読みやすく、しかし日本語の美しさは失わず、洒落ていて踊り出したくなるような物語が書けるのか。三島由紀夫って人は。

坊主頭の、作り込まれた筋肉で身を包むあの姿を思い出すと、思わず吹き出してしまいそうになるけれど、でもまたそれも、小説の面白いところだなあとニヤニヤしてしまう気持ち悪い自分がいる。

永い春を過ごす郁雄と百子は、謂わば何の障害もなく、誰からも愛を祝福される男女。それから若者でもある。何も乗り越える壁がない恋愛を書いた小説は、あまり読んだことがない。(もしかしたら初めてかもしれない。)

しかし契りを交わすも、郁雄がまだ学生だったこともあり長い婚約関係が続く。彼らにとっての唯一の障害は郁雄の卒業まで結婚を待つということ。しかしそれも、ふたり会うことを禁止されるわけでも、戯れあうことを禁止されるわけでもないから、大した弊害ではない。

『永すぎた春』が逆説的と言われるのは、誰にも邪魔されず自由に愛を語り合う彼らが、稚拙な言い方をするなら「マンネリ」という障害を乗り越えなければならなくなるからだが、マンネリを不幸と呼んでいいのかは分からない。人の心は擦れ合うほど、滑らかになっていくのは当たり前だし、乗り越えるものがなければその恋が成立しないというのは間違いだと思う。

周りの人間を巻き込みながらもたどり着いたラストに、ふたりが確かな幸せを噛み締める瞬間は、こちらも全身を柔らかく支配されるような、深いため息を吐いてしまう。ふたりの傍にいたらきっと言ってしまう。「なんだい、心配させるんじゃないよ」と。笑

機知に富む登場人物たち

ずる賢さ含め、思いやり含め、たくさんの感情から動く郁雄と百子の周りの人たち。ひとりは好きなキャラクターが見つかると思う。

まず郁雄の母ちゃん宝部夫人。上流階級でお節介焼き。落ち着いた旦那と息子とは真逆のお騒がせおばさま。世間体と家柄を気にする形式ばった性格だけど、どこか憎めない可愛らしさを持ち合わせる。

それから郁雄の友達の宮内。二十八歳のT大在学生。妻帯者。若禿。郁雄が唯一信頼を寄せ面白いと思える男で、百子との純潔を守るがために、つた子という女と寝ようとする郁雄を制するヒーロー。

そして百子の兄である、東一郎。小説家志望で影の薄い男だが、彼の存在なくしては郁雄と百子の結婚はなかったかもしれない重要人物。実はものすごく妹思いで、自分の幸せを犠牲に出来る思慮深い青年の可能性あり。

百子と宝部夫人が、郁雄の知らない場所で静かにぶつかり合い絆を深めていき、郁雄がまんまと宮内の罠に引っかかり、東一郎が阿呆のフリで宝部夫人とダンスを踊る。読み進めるうちに、ふたりを見守る人物たちの優しさが沁みてくる。

季節を通して描かれる東京

Januaryから始まり一年を通して書かれる郁雄と百子の婚約期間には、東京の街の至る所で大なり小なり事件が起きる。宝部家の別荘がある伊豆山に夏の間遊びに出かけた以外はずっと東京。T大のある本郷、銀座、自由が丘、飯倉片町は六本木の辺りか。

各場所での季節の描き方がやっぱり美しいのは言うまでもないし、そこに百子や郁雄の情緒が重なるので、東京ってなんかズルいなあと羨望の気持ちが湧く。私は地方出身者なので、郁雄と百子がやたら小洒落て見えた。彼らが身にまとう洋服はいつもハイカラで、特に好きなのは百子のブルウジンのスコッチ縞の折り返しに雪が入り込む場面。(スコッチ縞は所謂、タータンチェック柄のようです)

「いやだなあ。こんなところまで雪が入っちゃった」と言う百子を郁雄が抱きしめる。そして最後には、百子が胸いっぱいに幸福を抱きしめ、郁雄を言葉で抱きしめるのだ。