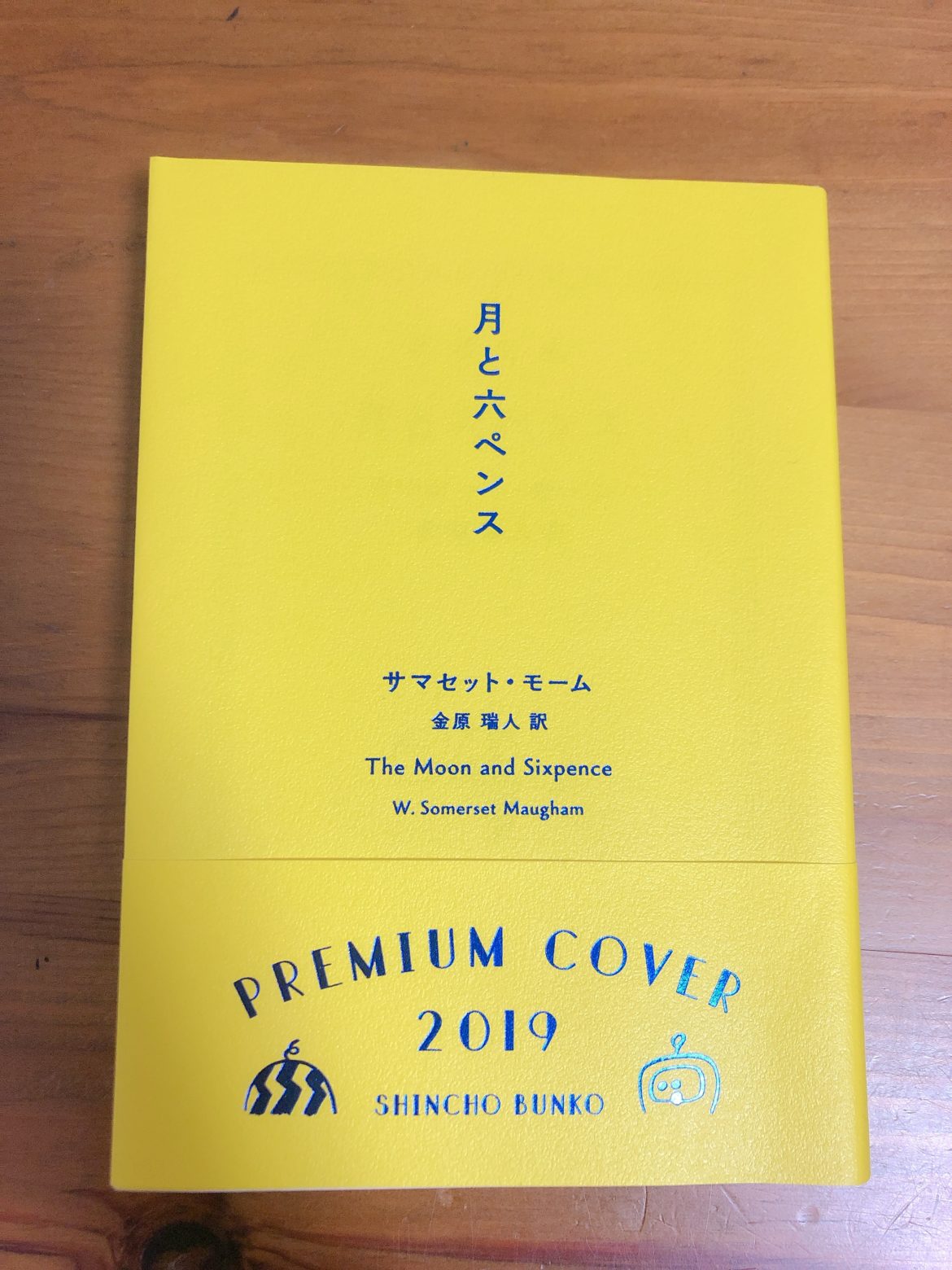

写真を見てもらったら分かるように、2019年に買ったこの本。本屋のブックカバーもつけたままで、本棚にしまっておりました。

外国文学にずっと抵抗があり、でも最近やっと読めるようになってきた気がするので引っ張り出してきて挑戦してみた!結果:めちゃくちゃ面白かった!!(当たり前)ので感想を。

1919年に出版されたサマセット・モームの小説。画家のポール・ゴーギャンをモデルに、絵を描くために安定した生活を捨て、死後に名声を得た人物の生涯を、友人の一人称という視点で書かれている。この小説を書くにあたり、モームは実際にタヒチへ赴き、ゴーギャンの絵が描かれたガラスパネルを手に入れたという。

https://ja.wikipedia.org/wiki/月と六ペンス

声に出して読みたくなる本

とにかくこの小説が素晴らしい点のひとつに、個性的な登場人物たちの軽快なやりとりがあると思う。

ゴーギャンがモデルだという画家のストリックランドに、語り手の「私」である小説家、そこにオランダ人画家のストルーヴェが加わる会話はどれも、それぞれ声色を変えて口に出したくなるような小気味いいリズム感で書かれている。一つ一つの台詞に人格が乗っていて、見たことも、会ったことも無い異国の街の人たちが、目の前に現れるよう。それにも関わらず、語り手である「私」が主張しすぎていない。あくまで彼は周りの人間から必要な言葉を引き出す役割に徹しているし、冷静に傍観者であり続ける。

一見、無作法で身勝手なストリックランドが、その大きな体の奥底で魂を震わし、「美」に向き合う様。ストルーヴェがどれだけ裏切られようと「愛」を貫き通す滑稽な姿。それらを文章から受け取るのは想像以上に疲れるはずなのに、全て読み切っても全然疲労感がない。それは所々に挟まれるユニークでお洒落な会話が気を利かせているからだ。

運命と芸術について

飽きのこないストーリーの中で、印象に残ったのは登場人物それぞれが持つ、芸術論。作家である「私」が感じる作家論から始まり、ストルーヴェが語る運命。ストリックランドが語らずに語る芸術への衝動。

この間感想を書いた『ライ麦畑の反逆児』にもあった、何故表現するのか、何の為に表現するのかについて。サリンジャーが、人生の後半に出版することなく書き続けたことから感銘を受けるように、私たちは常にその理由を問われ続ける。サマセット・モームもまた、この作品の冒頭でこう書いている。

作家の喜びは、書くという行為そのものにあり、書くことで心の重荷をおろすことにある。ほかには、なにも期待してはいけない。称賛も批判も、成功も不成功も、気にしてはならない。

読めば内省せざるを得ない、シンプルかつ非常に痛烈な一節。

元々イギリスの株式仲買人であり、夫であり父であったストリックランドが、全てを放り出して人生を捧げた絵。描いた作品を誰に見せるでもなく、売るわけでもなく、ただひたすらに筆を動かすことで希求し続ける。自分が求めるものを見つけるようと求め続けるその徹底ぶりは凡人には理解できないが、彼もまた自分の中の邪念と葛藤しながらもがき続けた。

この葛藤が、何よりも必要なのだと気付かされる。答えに辿り着けるかは重要でなく、自分と闘い続けるしかない。戦って戦って何も得られなくとも、書き続けるしかない。

しかしそれには、”運命”という権利があるのかもしれないと思ったのは、可哀想なストルーヴェの言葉。

“絵のように美しい”風景を描く、凡庸な画家のストルーヴェは、愛する妻を亡くし生まれ故郷へ帰っていく。彼は去り際にこう話す。

僕たちは心から謙虚になって、静けさのもたらす美に目を向けなくてはならない。足音を忍ばせて、人生を生きなければならないんだ。

この台詞はもっと長いのだけれど、私には、運命に目をつけられぬよう静かに生きるのが相応しい人間がいる、と言われてるような気がした。ストリックランドが、狂大な運命を受け止めるべくして存在する者だったとしたなら、ストルーヴェは身の丈に応じた静けさを受け入れるべき者。

これを簡単に「才能の有無」と呼んでいいのかは分からない。とはいえ、ストルーヴェには美に対して理解があり、そこに愛があった。自分の全てを投げ打ってそれを受け入れる勇気がある。これはどんな才能より大きな物に感じた。きっと共感してもらえると思うけれど、この小柄で道化じみたおじさんを私は決して嫌いにはなれないし、馬鹿にすることもできない。

我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのか

『月と六ペンス』でラストに出てくるストリックランドの作品は、ゴーギャンの傑作を彷彿とさせる。ゴーギャンとストリックランドには重なるところも違うところもあるだけに、同一人物と言い切ってしまうのも、また全く別者と言うのも気が引ける。ふたりはある部分でリンクしながら別世界を生き、身体を痛めながら瀕死で筆を掴んだ。読み終わるとそんなふたりの男が目に浮かぶ。

人間が生きるには、食べること、寝ることに加え、信仰心、自然と共存する力や誰かを愛したり欲したりする力が必要になる。誰かと繋がりたいと思いながら結局はひとりで生きなければならないことを理解する。しかし理解していながら、全てを投げ出し、受け入れないという度胸を持つには人生は短すぎる。

ストリックランドの身勝手で残忍な生き方を全て容認するわけにはいかないけれど、私はこのストリックランドという男こそ、誰も行きつくことの出来なかった境地に、己だけでなく周りまでを犠牲にしながらも辿り着いた存在なのだと思う。陳腐な言葉で言うなら、神に近付き、神となった男なのかもしれない。

また彼が愛や色恋について語る部分には、酷いとは思いながらも共感してしまった。男と女における結婚という契約や、誰かを思って尽くす行為が、実は物すごく身勝手で利己的なものに感じた。そこから色欲を全て取り払ったら何が残るだろうと考えると、果たして自己防衛や虚栄心しか残らないのではないかとさえ思う。それについては追及すること自体が、野暮なのかもしれないけれど。

さて、これを機にモーム好きな友人の愛読書『ビールとお菓子』にも挑戦したい!!